第2弾 在宅コンタクトセンターはなぜ注目されているのか?

はじめに

第1弾のコラムでは、在宅コンタクトセンターの現状について、新型コロナウイルスが収まった現在でも、在宅コンタクトセンターが拡大傾向であることをご紹介しました。

本コラムでは、在宅コンタクトセンターが注目・必要とされる理由について紹介します。

在宅コンタクトセンターが必要とされる理由

みなさんは在宅が必要な理由をご存じでしょうか。

その理由は「BCP対策」「人材確保」「コスト削減」の大きく3つに分かれます。

BCP対策

BCPとは、「Business Continuity Plan」の略であり、日本語では「事業継続計画」と訳されます。具体的には、自然災害・戦争・テロ・パンデミックなど、緊急事態下においても事業を継続するための対策を意味します。

地震や津波、台風などの自然災害が多い日本では、新型コロナウイルス流行前からBCPが注目されていました。

コンタクトセンター業界では、BCP対策として1拠点に多くの人員を投入するのではなく、複数拠点で運営を行うことで、1拠点の地域で被害が起こった場合でも別拠点で業務が継続できる体制を整えていました。

しかし、新型コロナウイルスの流行により、感染症対策として政府から緊急事態宣言が発令された際は、拠点が2つ以上あったとしても、業務運営体制の維持が不可能になったのです。

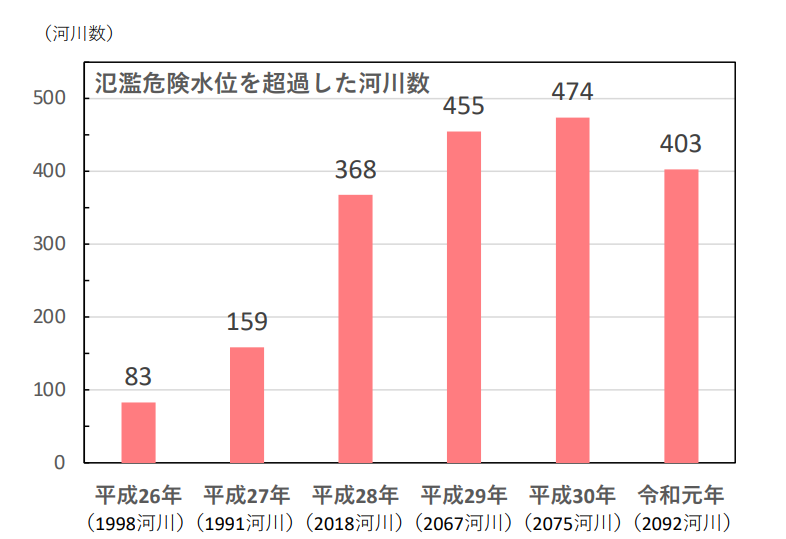

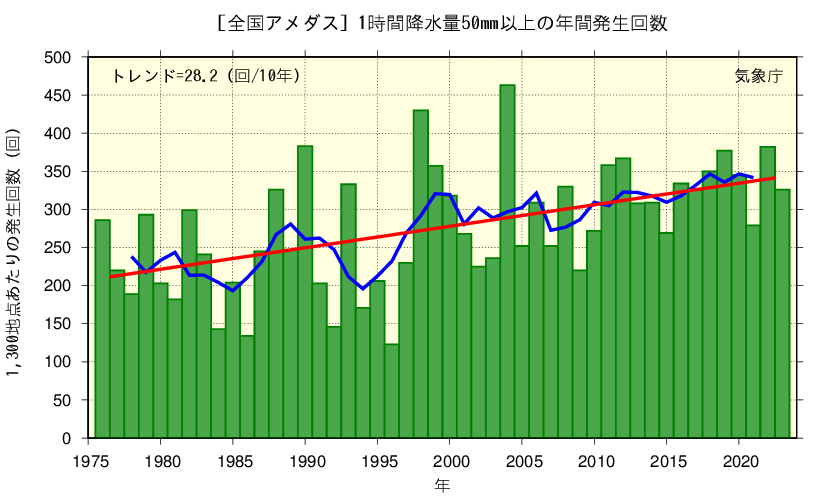

2025年現在、新型コロナウイルスは第5類に分類されています。しかし、近年は地震や台風による河川の氾濫などの大災害が多発しており、全国各地で通勤困難な非常事態が頻繁に起こっています。

地震発生時や台風などによる集中豪雨が起こった際は、通勤リスクが非常に大きなものとなります。しかし、エッセンシャルワーカーの役割を担うコンタクトセンターは、このような非常事態でも業務運営体制を維持しなければなりません。

パンデミックや自然災害などの非常事態が起こったとき、コンタクトセンターに電話が繋がらなければ、企業のブランドイメージを損ね、信頼を失う可能性があります。

そこで在宅コンタクトセンターを導入していれば、ある地域のセンターが壊滅的な被害を受けた状況でも、他の地域に居住しているオペレーターによって、業務を行うことができます。台風などで危険が伴う通勤リスクの回避もメリットの1つでしょう。

人材確保

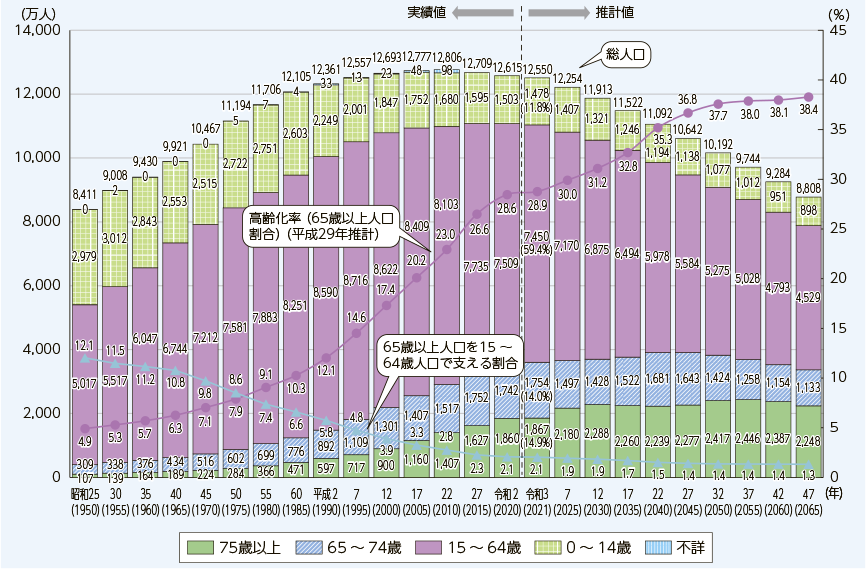

日本は少子高齢化、労働人口減少という社会的な問題を抱えています。もちろんコンタクトセンター業界でも慢性的な人材不足を抱えています。「優秀な人材をどのように確保するか」は、多くの企業にとって課題となっているのではないでしょうか。

そこで在宅コンタクトセンターは人材難の1つの打開策として注目されているのです。

在宅コンタクトセンターは、自宅などで業務ができ、勤務する場所を問わないため、全国からオペレーターを採用することができます。

さらに、通勤が不要のため時間の余裕が生まれ、育児や介護などと両立しやすいことが魅力です。

昨今は仕事とプライベートの双方の調和を実現する「ワークライフバランス」が注目されており、企業側としては個人の働き方に合わせた仕事環境の整備が必要となってきています。「在宅勤務可能」という募集条件は、多くの求職者にとって魅力的に映るはずです。

逆に在宅が募集条件にない企業は、求職者にとって魅力的に映らず、他社との採用競争に遅れを取ってしまいます。

また、在宅勤務は、新規採用だけでなく、「離職率の低下」にも役立ちます。例えば、子育てや介護、配偶者の転勤による引っ越しといった事情により、従来の出社型では退職を検討せざるを得なかったオペレーターも、在宅であれば、業務時間の調整や、通勤の負担軽減によって、継続して働いてもらえる可能性が高まります。

特に、優秀なベテランオペレーターの離職は、現場にとって大きなダメージになります。安定的に新規雇用を確保するためだけでなく、現在雇用している優秀なオペレーターの離職を防止するためにも、在宅運営は必要になります。

コスト削減

従来型のコンタクトセンターを運営するためには、オフィス賃料や機器、水道光熱費など、様々な費用が必要となります。特に大型のコンタクトセンターは維持管理費が高くなり、企業にとっては大きな負担となります。コスト削減のためにコンタクトセンターをどのように運営していくかは企業にとって大きな課題ではないでしょうか。

在宅コンタクトセンターの場合、オフィススペースはもちろん不要となり、自宅勤務となると通勤手当も不要になります。

また、「人材確保」で説明した通り、在宅勤務を取り入れていないことで、雇用を創出できず、採用期間が長くなり、結果として採用費が上昇する可能性があります。

さらには、子育てや介護、配偶者の転勤による引っ越しなどで離職者が増加すると、その穴を埋めるための採用、育成コストも増加します。在宅コンタクトセンターには、システムやアプリケーションの導入が必要となるケースはありますが、従来型のコンタクトセンターより、コストを抑えられる可能性が高くなるのです。

おわりに

いかがでしたでしょうか。本コラムでは、在宅コンタクトセンターが注目される3つの理由を紹介しました。

特に「人材確保」については、業界に関わらず課題としている企業が多いのではないでしょうか。昨今は人手不足や最低賃金の上昇により、人件費が高騰しており、採用市場は激化しています。「BCP対策」「コスト削減」も考慮すると、在宅導入のメリットは大きいはずです。

しかし、在宅コンタクトセンターを運営するにはいくつかの障壁があることも事実です。次回第3弾では、その在宅コンタクトセンターを導入する上で障壁となる3つの課題をご紹介します。

また、ビーウィズでは、在宅コンタクトセンターの運営支援ツールとして『Be-mon』の提供を行っています。在宅オペレーターのモニタリングや効率的なオンライン研修を実現します。サービスの詳細は、下のボタンをクリックしてください。