第1弾 在宅コンタクトセンターとは?

はじめに

コンタクトセンター業界では、2011年3月11日の東日本大震災以降、BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)対策として、2拠点運営など、複数拠点を並行して運営することが進みました。

しかし、2020年から猛威を振るった新型コロナウイルスの影響により、外出禁止といった行動制限を余儀なくされ、複数拠点による運営だけでは事業継続ができないケースが多く発生しました。

現在、新型コロナウイルスは第5類に分類され、流行前の普段の生活が戻りつつありますが、昨今は地震や集中豪雨などの非常事態により、通勤困難なケースが多く発生しています。

そのため、社会の重要なインフラを支えるコンタクトセンター業界では、複数のセンター拠点を設けるだけでは足りず、「在宅コンタクトセンター」の導入が必要とされています。

とはいえ、在宅コンタクトセンターには通常のセンターとは異なるセキュリティやコミュニケーションの課題が存在します。「在宅コンタクトセンターを導入したいけれど、オペレーターの管理ができるかどうかが不安」という企業は多いのではないでしょうか。

そこで今回から、全4回に分け、在宅コンタクトセンターが必要とされる理由と課題、そして在宅コンタクトセンター支援ツールである『Be-mon』が、それらの課題をどのように解決できるのかを解説していきます。

在宅コンタクトセンターとは?

在宅コンタクトセンターとは、自宅などの環境で電話やメール、チャットを用いてお客様対応を行うことです。

従来型のコンタクトセンターでは、オペレーターがセンターに出勤して業務を行いますが、在宅コンタクトセンターでは、オペレーターが自宅で業務を行うことができ、ライフスタイルに合わせた働き方が可能となります。

ビーウィズでも、20年にわたって培ってきたセンター運営のノウハウを生かした『Bewith Digital Work Place』という在宅コンタクトセンターサービスを提供しています。クラウド型PBX『Omnia LINK(オムニアリンク)』をはじめとするデジタルインフラを合わせることで、オフィスと自宅をシームレスにつなぎ、通常のコンタクトセンターと変わらないマネジメント環境を導入できます。

在宅コンタクトセンターは減っている?

新型コロナウイルスが第5類に分類された現在、「在宅コンタクトセンターは減少傾向である」と考えている人は多いのではないでしょうか。たしかに、コロナ禍と比較すると、出社頻度は高くなっているでしょう。

しかし、在宅コンタクトセンターの導入企業は減ることなく、むしろ増えてきているのです。

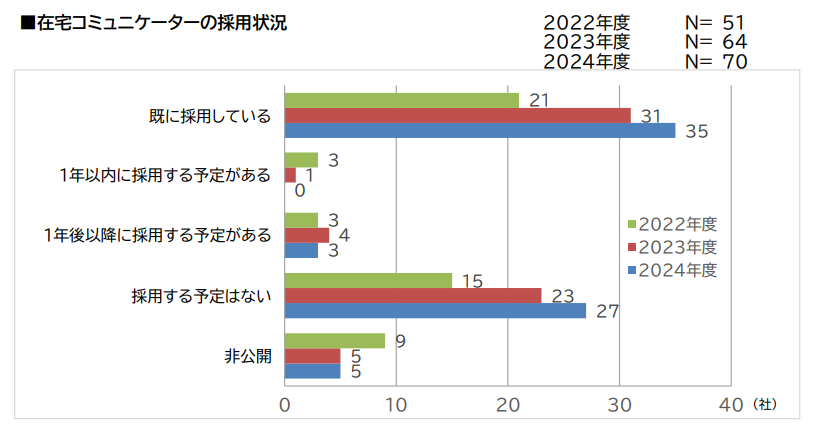

日本コールセンター協会が行った2024年度の調査によると、コールセンターベンダーや自社でコールセンターを運営する企業など、計65社(非公開除く)の会員企業のうち、「既に在宅オペレーターを採用している」と回答したのが35社(54%)、「採用予定あり」が3社(5%)、「採用予定なし」が27社(41%)となっています。2023年度は59社中31社(52%)、2022年度は42社中21社(50%)が「既に在宅オペレーターを採用している」と回答していることから、在宅コンタクトセンターの普及率は増加傾向であることがわかります。

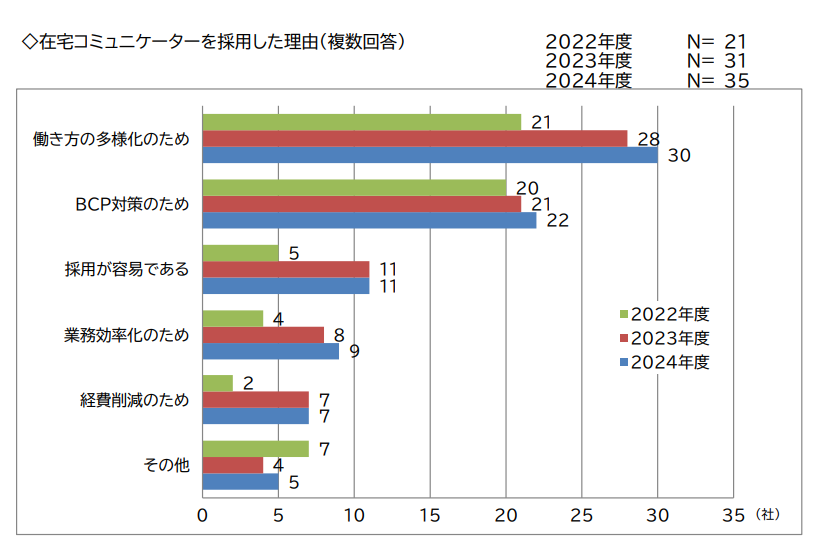

その理由としては「働き方の多様化」「BCP対策」が上位として挙げられています。

新型コロナウイルスが徐々に落ち着いている状況ですが、台風などの緊急時に対応するためや、ライフスタイルに合わせた働き方の実現のため、企業は在宅導入を行っているようです。

ちなみにビーウィズでは、在宅コンタクトセンターの運営を積極的に行っています。現在は従業員の約2割が在宅でのオペレーションを可能としており、全国を対象に在宅オペレーターの採用活動を行っています。

おわりに

さて、本コラムでは、在宅コンタクトセンターの概要、現状について触れてきましたが、いかがでしたでしょうか。

新型コロナウイルスが落ち着いてきた現在でも、在宅コンタクトセンターを導入・検討している企業は減ることなく、むしろ増えてきているのです。次回の第2弾では、在宅コンタクトセンターはなぜ増加しているのか、その理由について紹介していきます。ぜひご覧ください。

また、ビーウィズでは、在宅コンタクトセンターの運営支援ツールとして『Be-mon』の提供を行っています。在宅オペレーターのモニタリングや効率的なオンライン研修を実現します。サービスの詳細は下のボタンをクリックしてください。